「鳥の目」で「虫の目」で見続けた八重山の60年!!

-森口 豁 八重山セレクション-

地図で見ると針の先のような小さな島々。

島の苦悩とたくましく生きる島人を活写して大評判となった連続テレビドラマ

「瑠璃の島」の原作『子乞い』の著者による八重山ルポルタージュの集大成。

綴られた文章の奥深くから「島のことだま」が浮かび上がってくる…

島のことだま 目次

森口 豁 フォトギャラリー 波の声 風のざわめき

序 おじいたちはいつまで微笑んでいられるか

Ⅰ ぱなりぬすま幻視行

沖縄八重山 その心と古謡 60

「ヨーンの道」の向こうに 71

ニライの海に弥勒の神が舞う 78

竹富島覚え書 88

やいまぴとぅのお名前 93

パティローマへの旅 102

真夜中の老人ホームに島うたが流れる 110

ぱなりの人びと 118

廃屋の島からの報告 129

砂糖きび畑の〈まれびと〉たち 140

Ⅱ 島襲うヤナカジ キタヌカジ

戦争マラリア 波照間の場合 152

死刑台に消えた学徒兵 163

無差別爆撃と米兵処刑 171

劇になった石垣島事件 175

沖縄返還の忘れ物 与那国の空 178

揺れる「国境の島」尖閣 187

昔、尖閣は「結びの海」だった 197

流転 上地源吉と妻ツルの半生 201

石垣島の海岸線は不良債権の山 211

白保 引き裂かれた村の風景 218

Ⅲ 島に学ぶ 島を伝える

島のことだま 232

ぼくら〈一坪百姓〉 235

マスコミは「沖縄」で何をしたか 249

果ての島まで追われて… 258

島を救った子どもたち 261

「元気」をくれる過疎の島 266

島の哀れ 鳩間島の出会いと別れ 275

「瑠璃の島」残影 281

ビルの高さで文化は計れない 287

ぱなり 別れの情景 297

あとがき 312

紙誌に発表した八重山に関する主な記事一覧 316

森口 豁 著書一覧 320

月刊やいま2021年3月号より

2021年3月14日『琉球新報より』

「引き裂くものへの恨み」

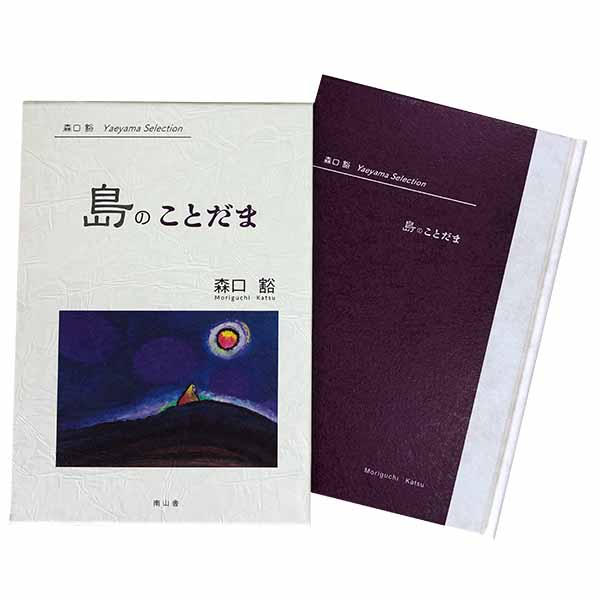

真昼間の如く夜空を照らす月、山の上で祈る女性の姿。

ハ ードカバーに描かれた絵は、すぐに民謡「月ぬまぴろうま」と 野底マーペーの悲話と分かった。いとしい人に会わせぬのなら私の命を取りなさい、と神と駆け引きするいちずな女性の絵は、下嶋哲朗さんが森口豁さんの八重山への思いの集大成にささげたもの。今どきこんな抱きしめたくなる絵を配した箱入り の豪華本なんてめったにない。

最初から、いい年をしたおじさん2人の (失礼!!)濃密な八重山愛に包まれた本を開くのだから期待値もウナギ昇りだ。読者はまず30ページに及ぶ写真で半世紀前の八重山にタイムスリップすることになる。1950年代からカメラを持って沖縄の島々を旅していた著者の写真は、厳 しい離島苦を写し出しながらも生活者の呼吸を捉えて温かい。

森口さんは沖縄のドキュメンタリーを28本も制作してきた放送人の大先輩であり、ドキュメンタリー塾の塾長でもあったので私の師匠に当たる。彼が最も大事にしてきた八重山の地でも何度かご一緒したが、人と土地をここまで恋愛のごとく愛せるのかと感嘆したものだ。

そんな八重山ルポをまとめる作業は、二度目のがん闘病中、最後の仕事と覚悟されたものだろうと読み進めたが、否、逆だった。人生で最も豊かな八重山 との日々をなぞることで、まだ生きるぞ!と力を得て病魔を蹴散らしたのだと分かった。

「尖閣の海は遠いから『閉じられた海』ではなく、周辺諸国の民が共に生き互いを認め合う『結びの海』だった」。63年に上陸して撮影した写真には台湾漁民の少年らの笑顔がある。民衆同士には何の諍(いさか)いもないのに国家が空と海に線引きし、生活者を困らせていると慣る。島々の声を本土がどれだけ聞き流してきたか。「私はすっかりヤマト嫌いになってしまった」と言うまでに、島々を引き裂くものの正体を著者は恨む。その危惧は「サキシマという肉体がグンジキチという悪性腫瘍に冒されている」という今に直結する。著者の八重山への憂いと愛に終わりはない。

映画監督 三上智恵

2021年3月12日『八重山毎日新聞』より

「森口豁に思う」

文章と映像のジャーナリスト森口豁(1937年生まれ、83歳)が2021年元日付で著書『島のことだま』を南山舎から世に出した。

がんに冒され「余命1年」と医師から宣告され、命の時間切れと競争しつつ、沖縄とりわけ八重山に深く関わった過去の仕事を総括し、えりすぐったテーマに再度光を当てて、この本を編んだ。

私(伊高)は、沖縄にアンガージュマン(状況参加)した先人の「遺書」、「遺言」として受け止めた。

私は1977~79年の3年間、K通信社那覇支局記者として、日本復帰5年以後の沖縄に取り組んだ。森口の存在と仕事を初めて知ったのはそのころだ。取材対象に感情移入し、共感・連帯し、島人らの苦しみや怒りを表現する。ヤマトンチュとして沖縄に対して抱く限りない原罪意識が作風ににじみ出ていた。

メキシコ市を拠点にラテンアメリカ(ラ米)全域を8年半取材して帰国し、那覇に赴任した私は、「ラ米の人間性と文化に最も近い日本」を沖縄島と先島に見いだしていた。2023年に200周年となるモンロー教義宣言の下で米国に干渉され虐げられてきたラ米と、対日戦争勝利によって日本を軍事植民地にした米国の軛に復帰後も一層苛まれ続ける沖縄という関係にも、ラ米と沖縄の共通点を見た。

それにしても、森口の作風は重すぎた。だがあるとき、年配者から言われた「わしらウチナーンチュはヤマトンチュにだまされると知りながらだまされるのですよ」という言葉が胸に突き刺さり、私にも原罪意識が少なからず生まれた。1979年の琉球処分100周年に向けて学んだ沖縄史は、沖縄の内側と外側からのじゅうりんの歴史だった。外側に呼応した内側の裏切りの最たるものこそ、辺野古新基地の建設工事だろう。

森口は第3章「島に学ぶ 島を伝える」で、「沖縄の歴史は常に船の舳先の如く揺れ続け、今も日本という船体の舳先で波を被り続けている」とし、「僕が沖縄にこだわり続けるのは、その揺れの最も大きい所に常に立つことで日本を見晴らすためだ」と述懐する。また、石垣金星の思想を代弁して、「沖縄人の目はあまりにも北に向きすぎている。自分たちが手を取り合うべき相手は日本ではなく、アジア・太平洋の民ではないか」と指摘する。

著者と私の接点は沖縄以外にもう一つある。国際NGO「ピースボート」の世界周遊航路の船上講師同士であることだ。あるとき船上講座で海勢頭豊の「喜瀬武原」をCDで流したところ、ゲストとして私の隣にいた森口は涙し、止まらなくなってしまった。感涙にむせび激情から号泣するときの森口は、さながら「ざんげする求道者」である。

海を隔てた沖縄の別れには突き放すような冷たさがあると言う森口は、島人に倣って「さよなら」を告げずに本書を残した。

ジャーナリスト 井高 浩昭

2021年2月6日沖縄タイムス「話題本題」コーナーより

「離島取材60年の集大成」

冒頭の「序」で大病を患った実体験を明かす。

医学の進歩に助けられ奇跡的に生還したとき、思い残すことなく自らのライフワークを締めくくりたいと選んだのは、かつて八重山でお世話になった人たちを再訪する旅だった。それは現実の旅でもあり、過去の取材の成果を一冊に編む上での活字の旅でもある。

初めて八重山を訪れた1959年から今日まで新聞や雑誌などに書いてきた六十数本の中から30本を厳選して編み直した一冊である。結果的に一部重複したエピソードも散見されるが、それも著者の強い思いとして受け止められよう。

島々を歩く「紀行文」としてとらえられたとき、直感的に想起されるのが司馬遼太郎の「街道をゆく」であり、新川明の「新南島風土記」だが、それらとの違いは同じ島を何度も訪れていることである。間をおいて再訪を重ねることでいわば島の現実の経年変化が見えてくる。そこからあぶり出される問題に真剣に向き合うことはジャーナリストとしての責任なのだろう。その意味で楽しい紀行文というより問題告発型のルポルタージュというべきか。

それにしてもこの60年の間に八重山の島々にはこうも多くの問題がふりかかり、ときにはそれによって地域社会が分断されて来たことか。まさに日本社会の象徴的な場所が八重山なのかも知れない。

「船はそのへさきが最も大きく揺れる。そのへさきに立ってみると自ら進もうとするその先が一番よく見える。揺れが大きく、少しでも気をゆるめると自分はもちろん、船そのものの危険を招く。僕が<沖縄>にこだわり続けるのは、その揺れの最も大きいところに常に立つことによって、日本を見晴るかすためだ」

「子乞い」の島、鳩間島を全国に知らしめた仕事に象徴されるように報道は地域社会の問題解決にどう貢献できるのかを再考させる一冊である。巻頭のフォトギャラリーのほとんどが縦写真であるのも印象的だ。

批評家 真久田功

月刊やいま2024年3月号P58「資料こぼればなし111」より

不条理を描き続ける -森口轄と八重山

●八重山愛にあふれる書

「島のことだま」を読んだ。

「森口轄 八重山セレクション」と副題がついている。著者の森口氏はかつて沖縄に住み、テレビドキュメントやルポタージュを世に発表してきたジャーナリストだ。

この本は森口氏がこれまでに著作や週刊誌、新聞等で発表してきた文章の中から、特に八重山に関するものをセレクトし、まとめたもので、森口氏が「わが心の八重山」と呼ぶに至った記録、つまり島々の人々との交流の中で見た喜びや悲しみ、嘆きや憤りのルポライタージュといっていいだろう。

●過疎化に苦しむ

「子乞い」は鳩間島の過疎化を取り上げている。子どもがいなくなり廃校になると島の存続にも大きく関わると、児童が0人になる年、島人は親戚の子を助っ人に、二人の新入生を石垣島と沖縄本島から引きとり入学させた。現代の「島分け」と言えるかもしれない。「友だちバンザーイ」と書かれた横断幕の下で万歳する男の子の写真は後に転入生が来たときのものらしいが、かわいくもあり、胸が痛む。

「子乞い」は、のちに「瑠璃の島」というテレビドラマにもなった。

●グラビア写真

「島のことだま」には巻頭30ページものグラビア写真があり、1972年の本土復帰前後の八重山各地の様子が伝わる。のどかで自然からの恵みがいっぱいのようだが、生活は決して楽には見えない。

そのころから激しい人口流出が各地でみられる。干ばつや台風被害とも重なり、資本家による農地の買い占めが始まったのもこのころだ。

ルポタージュの中には八重山に古くから伝わる古謡や、琉歌などが多くちりばめられているが、古謡は島人の深いため息だと森口氏は言う。島々の暮らしは理不尽な政治により取り残された端っこの島々の民が貧しく生きる姿である。

ため息に言葉をのせると謡になるのかもしれない。

そしてその状況に森口氏は憤りを隠さない。「自分たちの貧しさを「恥」と思い込んで外部の人に知らせまいとする人々。真に恥ずべきは島の人々にそのような生活をさせて恥じない為政者のほうなのに・・・」と。

●「八重山をよろしく」

森口氏は、本書の序章で自身が悪性リンパ腫を発症したしたことをのべている。そして石垣島自衛隊駐屯地、がんに例えてそれが転移しないかと憂いている。

「軍拡路線」という国策を変えるには、漢方薬のような体の内部から変えていく処方が必要だが、すでに発症した腫瘍は即効性のある抗がん剤でたたくより他ない」とも言っている。

「沖縄県民が戦争体験から学んだことは、軍備の空白地帯では戦争はおこらなかったということだ」といい、あとがきには手に取ってくれた読者へ祈るように「八重山をよろしく」とよびかけて結んでいる。

八重山資料研究会 山根頼子

著者

森口豁(もりぐち かつ)

森口豁(もりぐち かつ)

1937年東京生まれ。ジャーナリスト。高校時代に沖縄出身の高校生に出会ったことをきっかけに<沖縄>に関心を抱き、59年大学を中退して米軍政治下の「沖縄特派員」、沖縄の不条理を日本本土に伝え続けた。「沖縄問題は終わった」といわれる日本復帰後も<沖縄>と向き合い、八重山にも足繁く通う。尾瀬あきらの長編まんが『光の島』や連続テレビドラマ『瑠璃の島』の原作者としても知られる。

著者より

弱冠21歳で米軍支配下の沖縄に移り住み、島々に通い続けること60年。

潮の満ち干に歩調を合わせて生きる八重山諸島の人々の暮らしや

孤島の厳しさを捉えたグラビア写真も含む限定販売の特製本です。ぜひ、ご購入ください。

森口 豁